A une époque où le dessin était encore perçu comme un outil de travail, un simple jalon vers la peinture, Pierre Crozat y voyait l’essence même de la création.

« Le dessin, c’est la pensée du peintre », affirmait-il. Loin d’un simple collectionnisme décoratif, son ambition fut de comprendre et de transmettre la logique interne de l’art — de constituer, en somme, une histoire du dessin.

Un ensemble vertigineux

À sa mort en 1740, il laisse derrière lui l’un des ensembles graphiques les plus considérables du XVIII ème siècle : 19 201 dessins, 1 369 estampes, rangés dans 202 portefeuilles. Monumentale par son volume autant que par la rigueur de sa conception, la collection de Crozat dépasse la simple accumulation : elle ordonne le dessin en un système de pensée, un véritable langage visuel.

L’inventaire dressé après sa mort permet de mesurer la portée de son entreprise. Près de 70 % des dessins appartiennent à l’école italienne, 18 % aux écoles du Nord et 12 % à l’école française. Une répartition qui reflète non seulement la hiérarchie du goût au XVIII ème siècle, qui plaçait l’Italie au sommet de la perfection artistique, mais aussi la conviction de Crozat que le génie du dessin se déploie dans la comparaison des écoles. Son cabinet n’était pas une accumulation d’œuvres prestigieuses : il fonctionnait comme une cartographie raisonnée des styles européens, où chaque feuille trouvait sa place dans un dialogue continu entre la ligne, la lumière et le mouvement.

Un atlas du dessin européen

Crozat classait ses dessins selon une structure à la fois rigoureuse et intuitive. Les portefeuilles étaient d’abord répartis par écoles géographiques — florentine, romaine, vénitienne, flamande, hollandaise, allemande, française —, puis à l’intérieur de chaque groupe, les feuilles étaient ordonnées chronologiquement, de Giotto à Bouchardon. Cette organisation visait à montrer la progression du goût et la transmission des manières. Chaque école se déployait ainsi comme un récit visuel, où le trait devenait témoin du temps.

Mais Crozat n’était pas un archiviste : son classement, loin d’être figé, permettait des rapprochements esthétiques. Certaines feuilles étaient regroupées par affinité de style ou de sujet : les dessins de Nicolas Poussin voisinant avec ceux de son beau-frère Gaspard Dughet, ceux de Raphaël dialoguant avec Jules Romain. Ce système, souple et réfléchi, annonçait déjà la logique muséale moderne, fondée sur la comparaison des œuvres plutôt que sur la hiérarchie des artistes.

Chaque portefeuille constituait une unité de lecture, un outil d’étude autant qu’un objet de contemplation. Crozat, qui ouvrait volontiers ses collections aux artistes et aux connaisseurs, concevait son cabinet comme un laboratoire du regard. Les jeunes peintres y venaient observer la pureté de la ligne, la structure des compositions, la tension entre l’idée et sa mise en forme. Le collectionneur lui-même participait à cette dynamique d’analyse : il ne se contentait pas de posséder, il observait, confrontait, classait sans cesse.

Certains ensembles de feuilles étaient exposés dans ses salons, montés sur papier blanc ou ivoire, parfois encadrés. Ce choix, qui peut sembler anodin, témoigne d’une conception profondément moderne : le dessin n’était plus cantonné à la réserve d’un cabinet d’amateur, il accédait au statut d’œuvre à part entière. Chez Crozat, la frontière entre étude et art achevé disparaissait.

Quelques beaux exemples

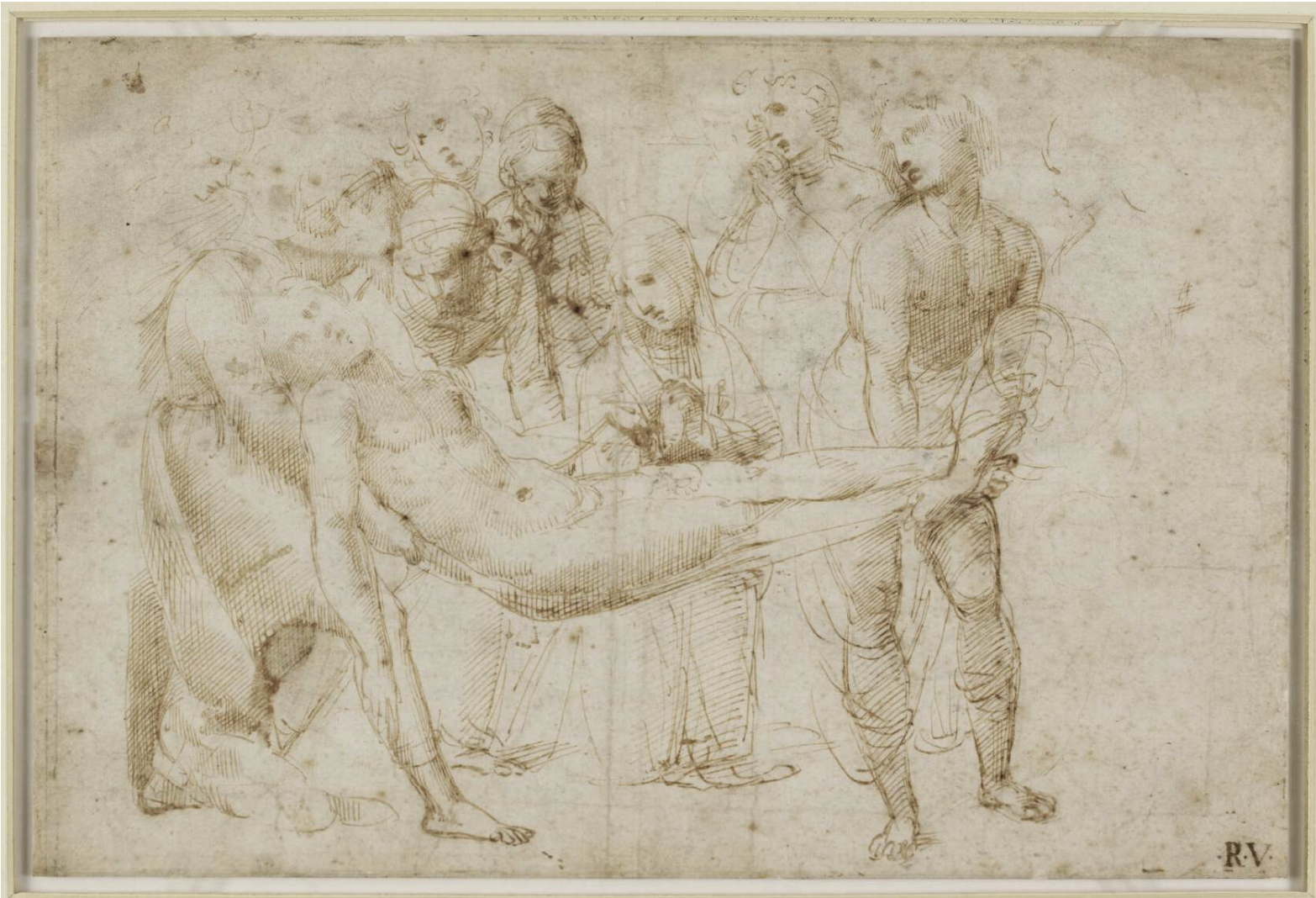

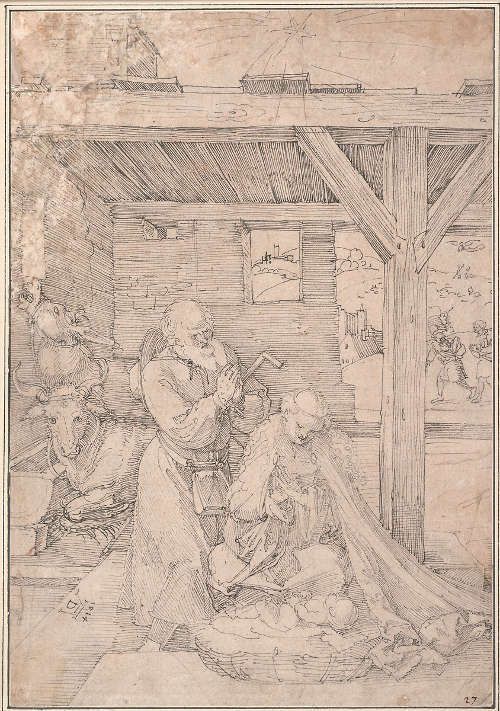

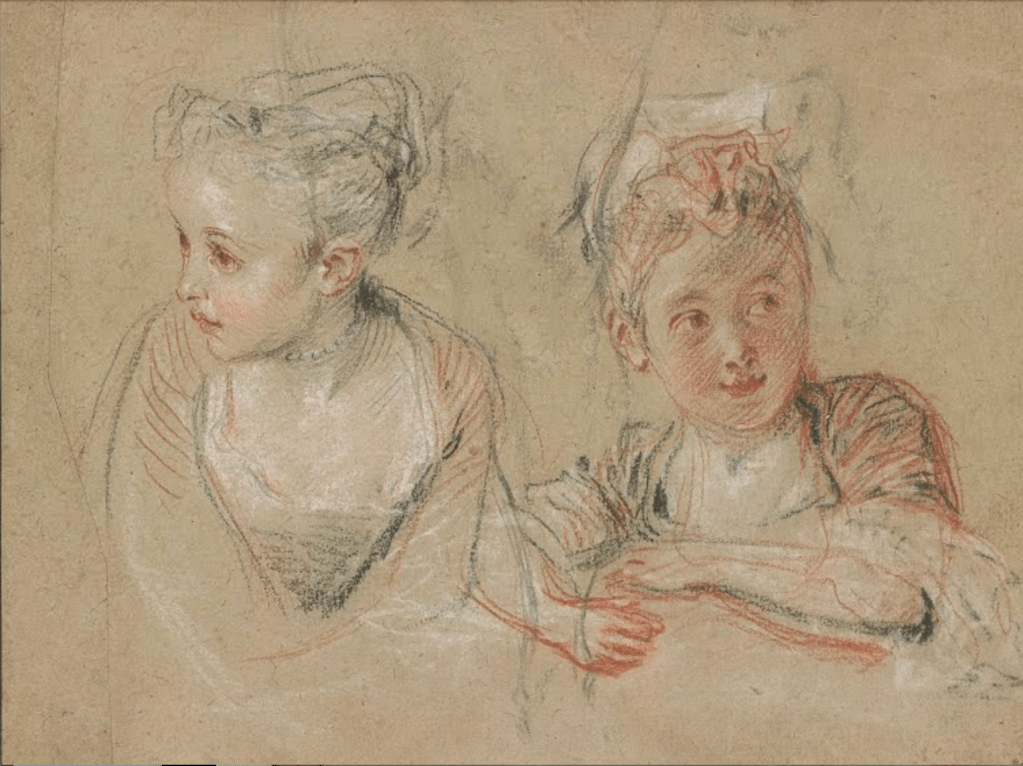

L’esprit de sa collection se lit dans les œuvres qu’il choisissait avec le plus grand soin.

Un dessin comme l’Étude pour la Dispute du Saint-Sacrement de Raphaël (Musée Condé, Chantilly) révèle cette quête de la pensée à l’état pur : lavis brun et rehauts de blanc organisent la foule des figures dans une composition d’une clarté intellectuelle exemplaire. À l’opposé, un Bacchus assis tenant une coupe de Watteau (Musée du Louvre), étude d’académie à la sanguine et à la craie blanche, incarne la sensualité vibrante du trait, cette grâce légère que Crozat admirait tant. Enfin, la Naissance du Christ d’Albrecht Dürer (Albertina, Vienne), plume et encre de 1514, témoigne de la rigueur mystique du Nord. Trois approches, trois conceptions du dessin, mais un même point commun : la révélation de l’idée par la main.

Cette capacité à faire dialoguer les écoles illustre le rôle de Crozat comme passeur. Il perçoit dans la comparaison la clé de toute connaissance artistique. Son cabinet fonctionne comme un atlas visuel de l’Europe, où se croisent la rigueur allemande, la clarté italienne, la lumière flamande et la mesure française. En ce sens, son travail de classement relève d’une véritable histoire du goût, avant même que l’histoire de l’art ne soit pensée comme discipline.

Le célèbre recueil Crozat, médium de diffusion

Soucieux de prolonger cette démarche d’étude, Crozat entreprend dès les années 1720 une initiative sans précédent : publier sa collection. Le Recueil d’estampes d’après les plus beaux tableaux et dessins qui sont en France, dit Recueil Crozat, paraît en 1729. Conçu avec Pierre-Jean Mariette et le comte de Caylus, l’ouvrage rassemble plus de cent planches d’après Raphaël, Titien, Poussin ou Rubens. Financée entièrement par Crozat, l’entreprise avait pour ambition de rendre accessibles les chefs-d’œuvre à ceux qui ne pouvaient les voir. Mariette résume dans la préface le sens du projet : « L’objet de notre entreprise n’est pas de copier, mais d’instruire. » Ces gravures diffusent le goût à travers l’Europe et participent à la formation du regard des artistes. Par cette édition, Crozat fait passer la collection du domaine privé à l’espace public : il invente, avant l’heure, le musée portatif.

Une vente fondatrice

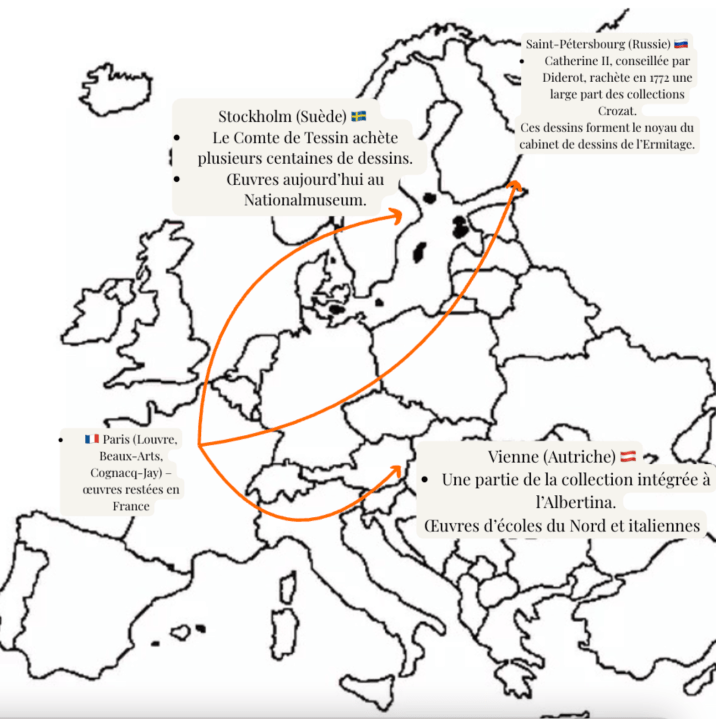

La mort du collectionneur, en 1740, scelle la dispersion de son œuvre intellectuelle. Selon son testament, la vente de ses dessins doit servir à secourir les pauvres. Organisée du 10 avril au 13 mai 1741 par Mariette, la vente rassemble plus de 19 000 feuilles. L’estimation de 67 567 livres ne sera pas atteinte : le produit final s’élève à 36 401 livres, loin des 200 000 livres que Crozat pensait obtenir. Si le résultat financier est décevant, l’événement marque un tournant. Pour la première fois, le dessin devient un objet de collection autonome, convoité par des amateurs venus de toute l’Europe. Le comte de Tessin, ambassadeur de Suède, en acquiert cinquante-cinq pour vingt livres ; Huquier, Glomy et Mariette achètent à leur tour. L’historien Charles Blanc parlera d’une “bande noire”, mais reconnaîtra que cette dispersion posa les fondations du marché moderne du dessin.

Paradoxalement, cette dissémination contribua à la survie du cabinet. Le comte de Tessin emporta plusieurs centaines de dessins en Suède, aujourd’hui conservés au Nationalmuseum de Stockholm ; d’autres rejoignirent l’Albertina de Vienne ; et en 1772, Catherine II, sur les conseils de Diderot, racheta une grande partie des collections Crozat pour le futur Ermitage de Saint-Pétersbourg. Les musées européens sont ainsi devenus, sans le savoir, les héritiers d’un même regard.

L’œuvre de Pierre Crozat dépasse la notion de possession : elle incarne une manière de penser la collection comme un instrument de savoir. En structurant, comparant, publiant et diffusant les dessins, il a donné au collectionnisme une dimension intellectuelle et pédagogique inédite. Ses portefeuilles, son Recueil, sa vente de 1741 traduisent un même idéal : faire du dessin un langage universel et en faire circuler la connaissance. Crozat fut moins un possesseur qu’un passeur — un amateur éclairé qui fit du regard un acte de transmission.

Laisser un commentaire